Klima und Umwelt

–

Der Ausbau Erneuerbarer Energien ist entscheidend für den Klimaschutz – keine andere Maßnahme hat in Deutschland bisher so viele Treibhausgasemissionen eingespart. Pelletheizungen leisten einen wichtigen Beitrag: Sie ersetzen klimaschädliche Ölheizungen und sparen bereits heute rund 4,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ein.

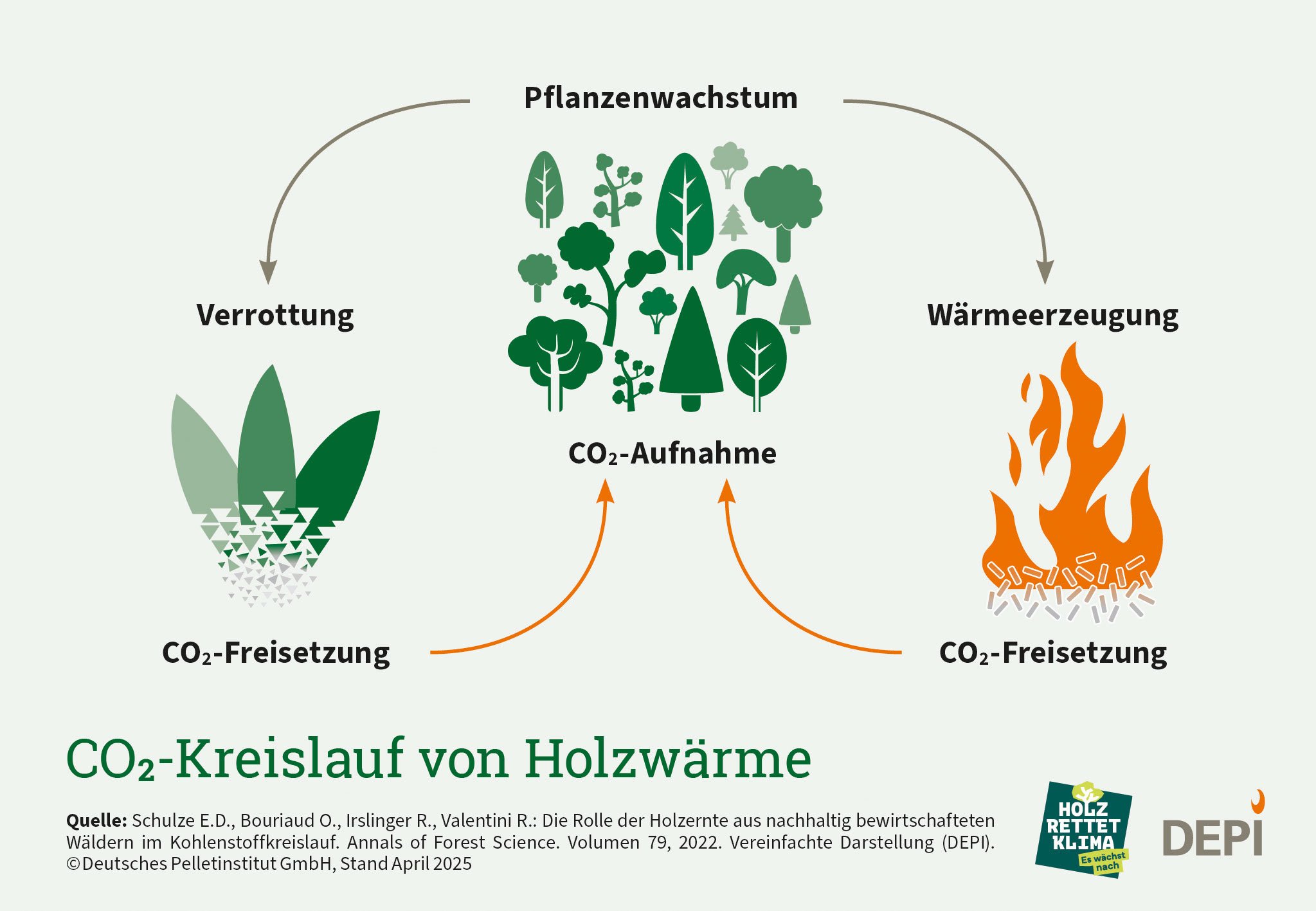

Wie ist das möglich? Holzpellets können netto nahezu CO2-neutral energetisch genutzt werden. Es wird dabei nur so viel Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, wie die nachwachsenden Bäume bei einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung im selben Zeitraum wieder aufnehmen. Der CO2-Kreislauf ist also geschlossen. Es müssen nicht erst Bäume nachgepflanzt werden und wachsen, um das bei der Pelletnutzung freigesetzte CO2 nachträglich wieder zu binden. Der sogenannte Holzvorrat in den Wäldern nimmt somit nicht ab, sondern schwankt lediglich um einen Mittelwert. Daher werden die Wälder auch dann nachhaltig bewirtschaftet wird, auch wenn der Vorrat durch Folgen des Klimawandels vorübergehend abnimmt.

Zwar entstehen bei der Herstellung der Holzpresslinge, bei der Produktion des benötigten Stroms für den Betrieb der Pelletkessel, ca. 18 g CO2 pro kWh Pelletwärme, doch im Vergleich zu Heizöl (313 g CO2/kWh) oder Erdgas (252 g CO2/kWh) sind die Emissionen deutlich geringer. Auch beim Heizen mit Wärmepumpen entsteht derzeit mehr CO2 als beim Heizen mit Pellets (bei Luft-/Wasser-Wärmepumpe 151 g CO2/kWh, bei Wasser-/Wasser-Wärmepumpe 148 g CO2/kWh, bei Sole-/Wasser-Wärmepumpe 159 g CO2/kWh), da der aktuelle deutsche Strommix noch fossile Energien beinhaltet (Bezugsjahr 2023).

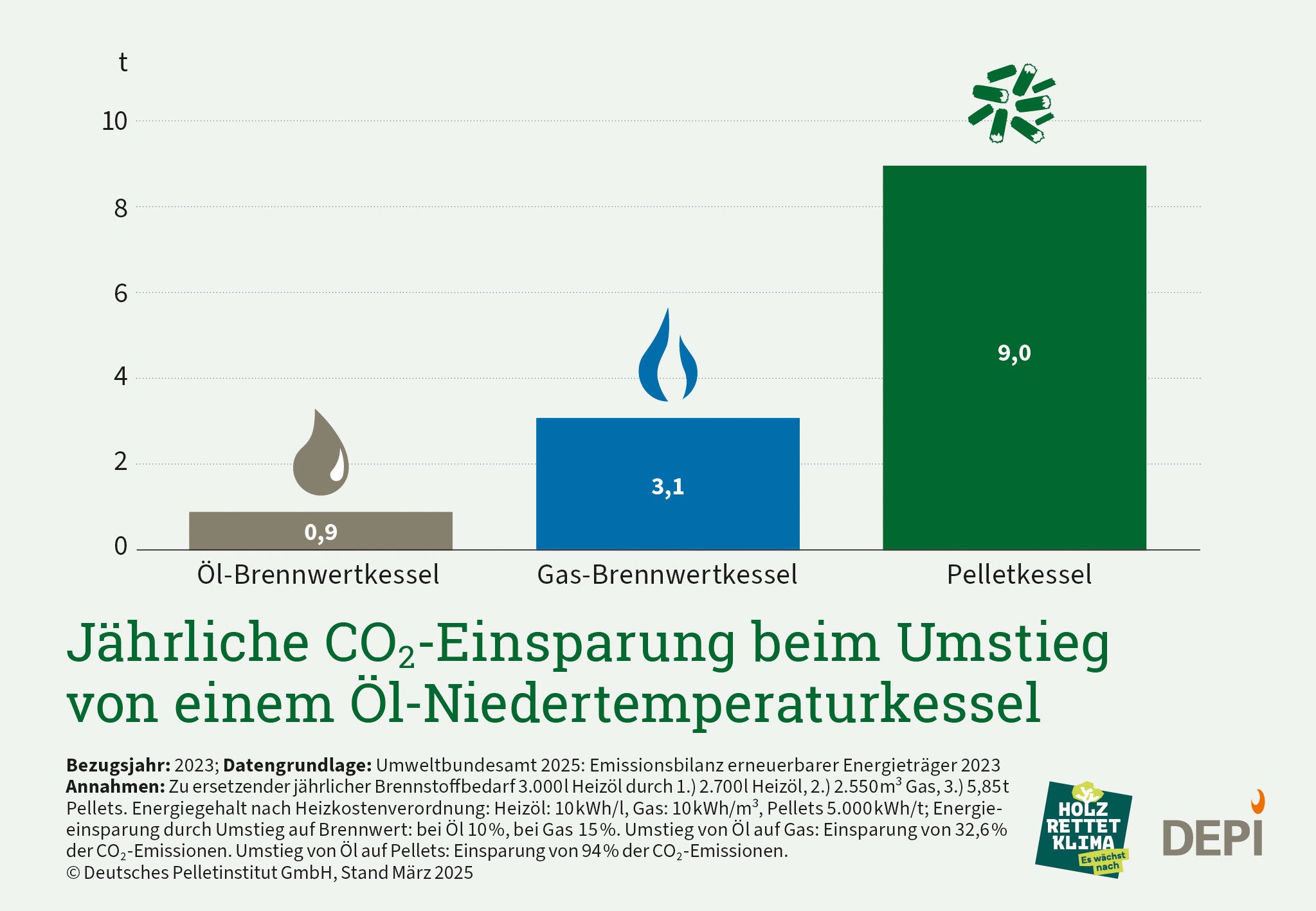

Mit einer Pelletheizung lassen sich in einem unsanierten Einfamilienhaus mit hohem Wärmebedarf pro Jahr ca. 9,0 Tonnen an CO2-Emissionen gegenüber einer Heizung mit fossilen Brennstoffen einsparen – der Heizungstausch ist damit so effektiv wie keine andere Maßnahme im Haushalt (errechnet auf Basis von: Umweltbundesamt 2025 Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, bezogen auf den Bestand 2023).

Studie "KlimaHolz"

–

Positive Klimaeffekte durch Waldumbau

–

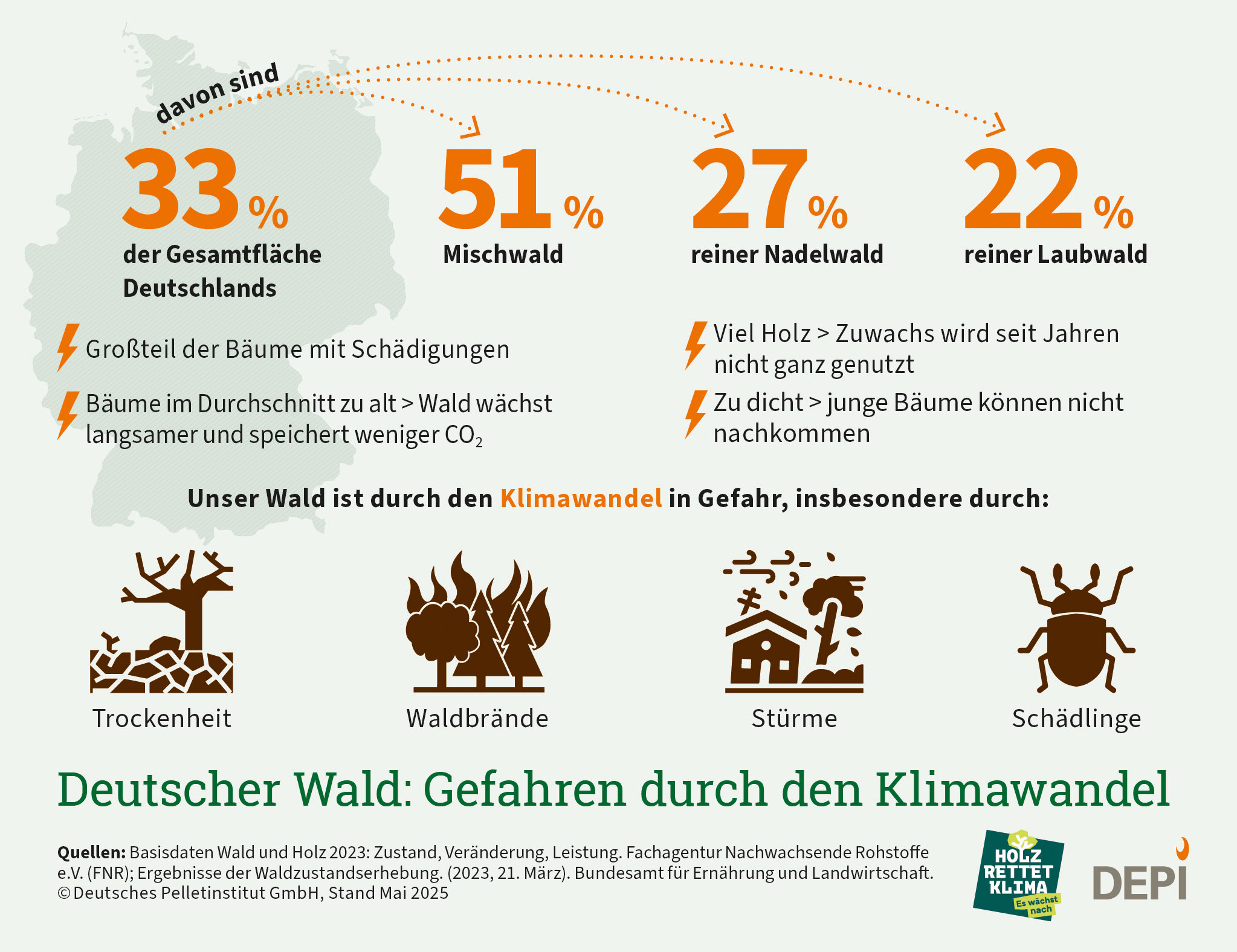

Unser Wald ist durch den Klimawandel in Gefahr. Insbesondere Trockenheit, Waldbrände, Stürme und Schädlinge setzen ihm zu. Wie können wir den Wald klimafit machen? Und wie trägt er am besten langfristig zum Klimaschutz bei? Die Studie „KlimaHolz “ der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat dies in drei verschiedenen Szenarien untersucht.

Folgende Szenarien für den Deutschen Wald 2020-2050 wurden berechnet:

- Der Wald wird gar nicht bewirtschaftet (Stilllegung)

- Der Wald wird unverändert weiter bewirtschaftet wie seit 1990

- Der Wald wird aktiv umgebaut (weg von Reinbeständen und überalterten, anfälligen Wäldern hin zu klimastabilen Mischwäldern)

Die wichtigsten Studienergebnisse im Überblick

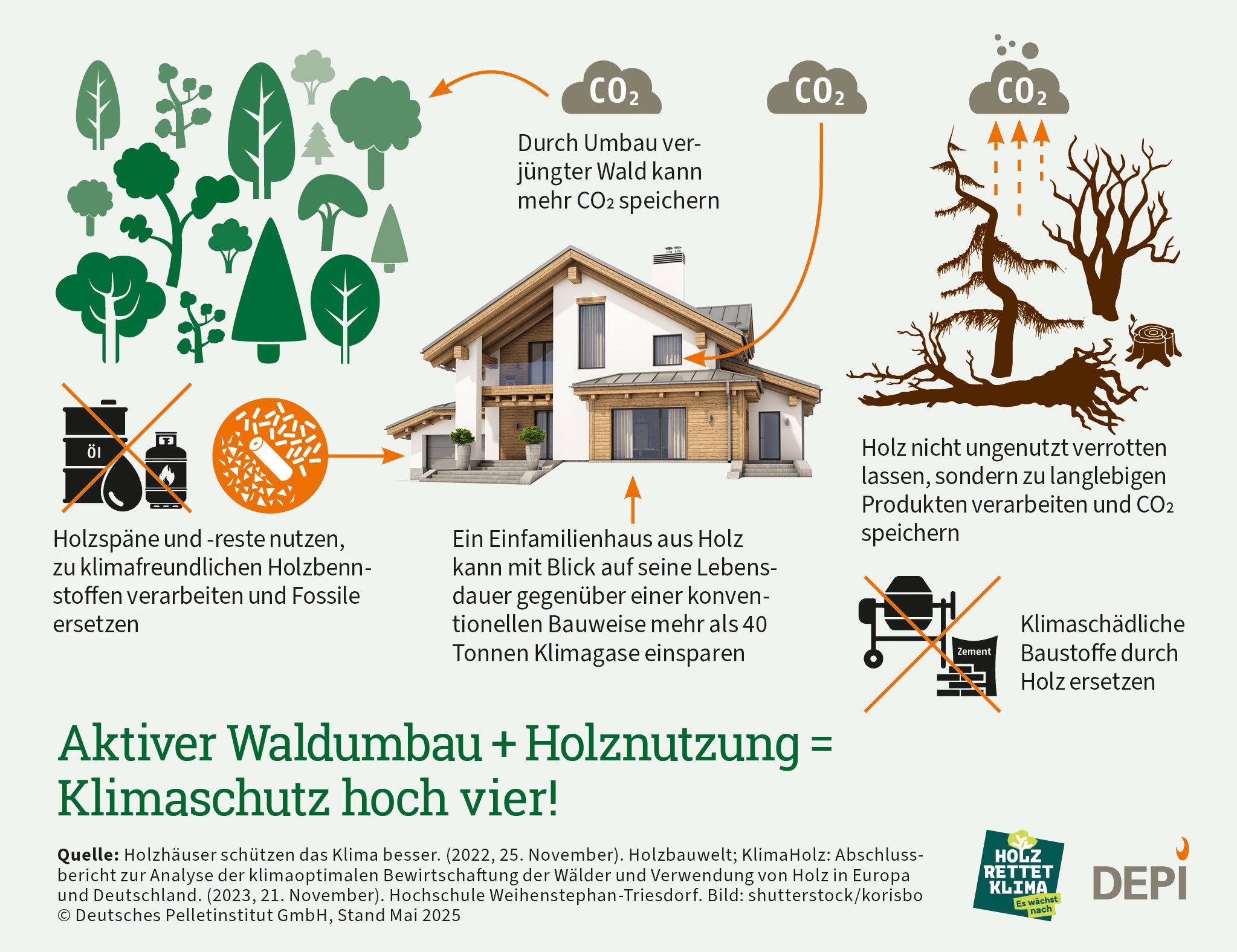

- Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, muss der Wald umgebaut werden: Nadelwälder sollten rasch zu klimafesten Mischwäldern werden. Gleichzeitig gilt es, alte Laubwälder behutsam zu verjüngen und mit Nadelbäumen zu ergänzen.

- „Urwälder“, also stillgelegte Wälder, können sogar zur CO2-Quelle werden. Wenn die Bäume zu alt werden und zu dicht stehen, wächst der Wald langsamer und bindet weniger CO2. Wenn sie absterben, wird viel CO2 wieder frei.

- Beim Waldumbau anfallendes, hochwertiges Holz sollte stofflich genutzt werden. Wenn Holz ungenutzt im Wald verrottet, setzt es CO2 frei. Im Holzbau kann CO2 langfristig gespeichert werden und fossile Baustoffe wie Beton, Stahl und andere klimaschädliche Baustoffe ersetzen.

- Holzreste sollten energetisch genutzt werden. Bei der Produktion von Holzprodukten fallen immer Holzreste an (vor allem Sägenebenprodukte). Diese Holzreste und Reste aus der Waldbewirtschaftung können zu klimafreundlichen Holzbrennstoffen wie Pellets oder Hackschnitzel verarbeitet werden. Sie ersetzen fossile Brennstoffe und tragen so zusätzlich zum Klimaschutz bei.

- 7,5 Mio. t Pellets/Jahr können allein aus heimischen Sägenebenprodukten/Reststoffen produziert werden. Dazu kommen knapp 14 Mio. t aus nicht-sägefähigem Rundholz, das beim Holzeinschlag ohnehin anfällt.

- Hackschnitzel aus Waldrestholz und Ernterückständen stehen anfangs durch den Waldumbau und wahrscheinlich auch als Schadholz vermehrt zur Verfügung. In den Folgejahren erreichen dann auch die neuen Bestände das Alter zur Durchforstung und damit zur Bereitstellung von Waldrestholz aus der Waldpflege.

- Szenario 3 mit einem aktiven Umbau zum klimaresilienten Wald und damit einhergehender stofflicher und energetischer Nutzung erreicht die beste Klimaschutzwirkung. Die Waldbewirtschaftung ist dabei nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv! Auch über 2050 hinaus bleibt die finale Klimaschutzleistung sehr wahrscheinlich bestehen – in den Szenarien 1 und 2 nimmt sie hingegen ab.

Weitere Videos in der Mediathek

Quelle: „KlimaHolz “-Studie, Prof. Dr. Hubert Röder/Stefan Füchsl, Lehrstuhl Nachhaltige Betriebswirtschaft HSWT – Hochschule Weihenstephan Triesdorf/TUM – Technische Universität München. Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit.

Weitere Fragen und Antworten zur Studie in den FAQs .

Luftreinhaltung

–

Pelletkessel und -kaminöfen sind moderne, automatisch betriebene Heizsysteme mit deutlich geringeren Emissionen als Scheitholzöfen. Dank präziser Steuerung ist Heizen mit Pellets effizient und sauber. Die Staubemissionen liegen weit unter dem gesetzlichen Grenzwert von 20 mg/m³ Abluft.

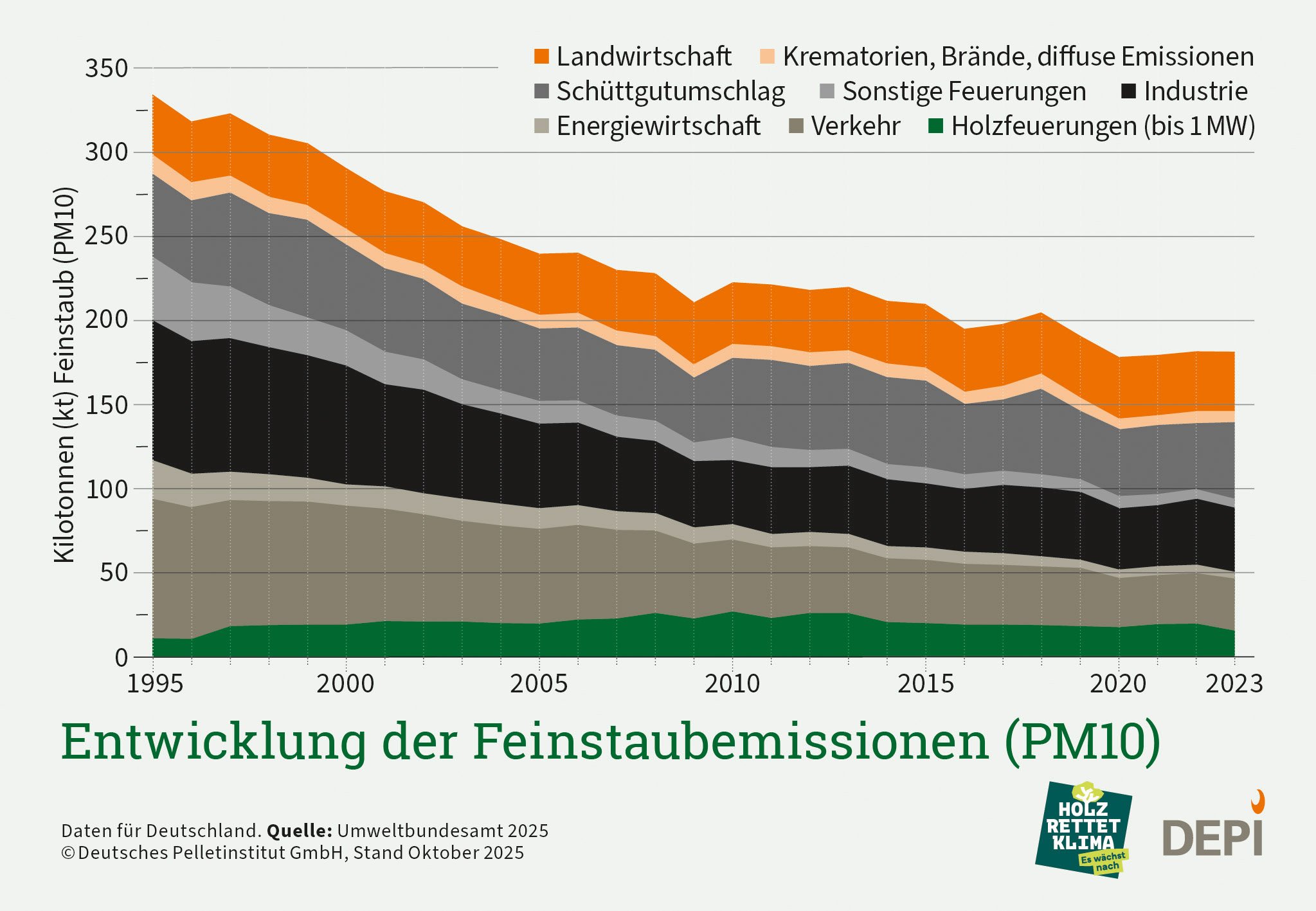

Holzfeuerungen (bis 1MW) sind für ca. neun Prozent der Feinstaubemissionen (PM10) in Deutschland verantwortlich. Insgesamt machen Pelletheizungen und Pelletkaminöfen heute gerade einmal 0,5 Prozent der bundesweiten Feinstaubbelastung aus. Beim besonders feinen Feinstaub (PM2,5) sind es 1,1 Prozent – deutlich weniger als die Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr.